犬と暮らす

UP DATE

「愛犬と暮らす上での責任を実感」 犬と猫、人が共に過ごしやすい社会のために”動物愛護週間”で考えたいこと【犬・猫飼い主さん2,627名の声】

また、今回の一部の調査結果については、環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室 野村室長に昨今の犬・猫飼い主さんをめぐる環境や傾向を踏まえ、お話を伺いました。

「愛犬・愛猫と暮らすうえでの責任」また「犬と猫、そして人が共に過ごしやすい社会」について、飼い主さんがどのように感じているのかについてレポートします。

愛犬、愛猫を迎え入れたきっかけは「以前から犬、猫が好きだから」

また、「犬、猫を飼育できる住環境になったから」(犬24%/猫21.1%)という声もあり、以前から希望していたが、様々な準備を経てようやく迎え入れられるようになった飼い主さんもいらっしゃるようです。

その他の声としては、「保護犬と暮らしたいと思ってペット可物件に転居したから」「2頭目を迎え入れるときに、保護犬の存在を知り、保護犬カフェなどもまわりました」など保護犬の活動を知って迎え入れに至ったケースも。

また、犬、猫ともに「元々飼っていた親が体調を崩し、また高齢のため世話が難しくなったから」「実家の事情で引き取った」など、元の飼い主の生活・飼育環境に変化が起きたことがきっかけでお迎えするケースも見られました。

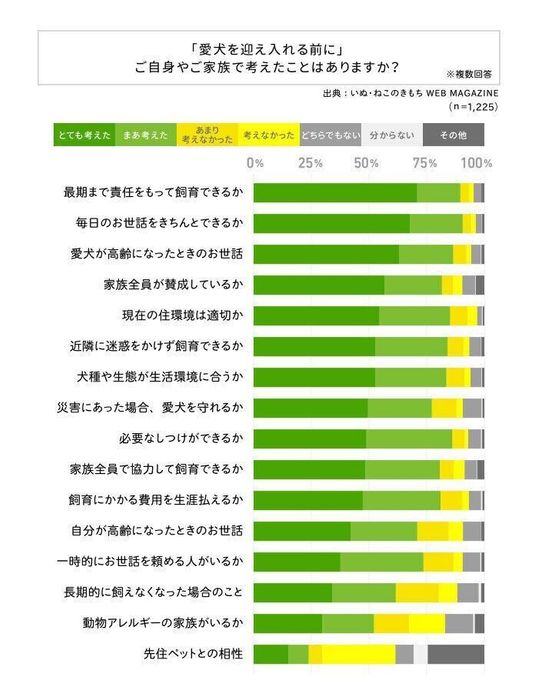

愛犬を迎え入れる前に特に考えたことは「最期まで責任をもって飼育できるか」

(※とても考えた、まあ考えたと回答した合計数値)

「愛犬が本当に幸せに暮らせるか」「愛犬の一生を責任もって飼育できるか」ということを真剣に考えている声が聞かれました。

また、愛犬の迎え入れ前に「家族全員で協力して飼育できるか」、「犬種や生態が生活環境に合うか」「必要なしつけができるか」について考えたという割合も高く、「共働きなので、日中お留守番になってしまうことへのストレスがどのくらいか」という声も。

毎日のお散歩などのお世話のほか、様々な種類がある犬だからこそ気に掛ける方が多いポイントだと考えられます。

迎え入れ前後で意識が変化。迎え入れ後に具体的な課題について考える人が増加

また、印象的だったのは

・想像以上に可愛くて大切な家族になった

・可愛くてしかたない

・想像以上に毎日が楽しく幸せです

といった、愛犬と暮らす喜びを多くの方が感じているということでした。

「そうならないためにも、ご自身の年齢、健康、愛犬・愛猫の寿命、もしもの時の預け先などを迎え入れる前に考えておくことも大切です。」(野村室長)

愛犬にかかる医療費や災害時への不安の声も

「災害時の不安。災害時に愛犬とうまく避難し、避難所で世話ができるか」「コロナ禍での愛犬の予防接種や健康診断時の通院」など、現在の生活、災害時対応への不安の声も多く聞かれました。

野村室長はこの結果について

「事前に動物の生態についてよく調べてから迎え入れてほしいですね。不幸になる犬、猫を減らすためにも飼育できる頭数しか飼わないことや、動物をむやみに増やさないためと健康上のメリットから、不妊・去勢手術をすることも大切だと思います。」と話し、あわせて金銭面での負担についても事前の確認が必要と言います。

「例えば、エサや用具、医療費も含め、犬の生涯にかかる飼育費用として小型犬で約200万円、大型犬で約300万円ほど、猫は約200万円ほどと言われます。犬や猫をしっかり育てていくために生涯かかかる飼育費用がまかなえるか、迎え入れ前に家族で話し合う必要があるでしょう。」(野村室長)

「動物愛護週間」「動物愛護法」について半数以上の犬の飼い主さんが「知っている」と回答

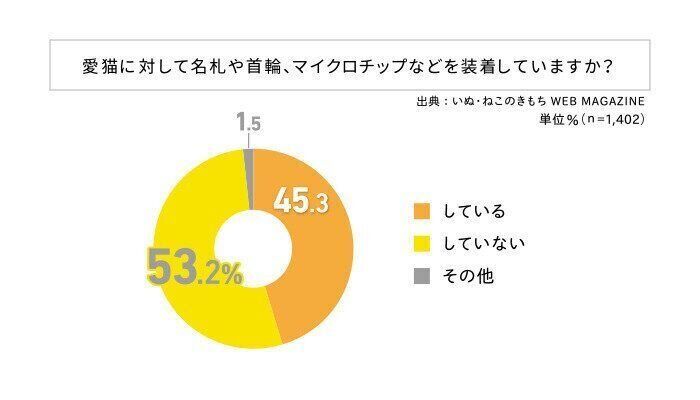

"すること"が基本である「所有者明示」

犬の飼い主さんによる所有者明示の内訳

この結果について野村室長は、

「愛犬、愛猫の所有者明示については脱走や災害時など、もしもの時のためにも犬や猫の所有者明示はしてください、というのが基本です」と話します。

現在は、犬や猫へのマイクロチップ装着が推奨されています。

「2019年に改正された動物愛護管理法により、2022年6月から販売業者やブリーダーは犬、猫の販売時にマイクロチップを装着することが義務化されることになりました。これまで各団体で管理していたマイクロチップのデータについての扱いは、現在、各団体と調整中です。

また、譲渡の場合や、もらったり拾ったりした場合は、義務化の対象にはなりませんが、愛犬・愛猫のことを考えると来年6月以降に、マイクロチップ情報を環境省のデータベースへ登録していただくことをお勧めします。なお、気を付けていただきたいことは、登録された情報は所有者が変わるたびに変更登録の申請が必要となる点です。ぜひ、これを機に知っておいていただきたいです。」(野村室長)

なお、来年6月からのマイクロチップ情報の登録や変更登録などはオンラインで行えます。

もしものときに、愛犬、愛猫と離ればなれにならないためにも、迷子札なども含めてしっかり所有者明示は行いましょう。

保護犬の迎え入れについて約半数が検討

「地域によっては野犬が多いなど、引取りや譲渡の状況も異なり一概には言えませんが人口が多い地域は、保護犬、保護猫の迎え入れが多い傾向はあると思います。」(野村室長)

環境省が出している「全国の犬・猫の引取り数の推移」「全国の犬・猫の返還・譲渡数の推移」をみると、ここ数年保健所や動物愛護センター等からの返還・譲渡数は横ばいでも、返還・譲渡率をみると上がっていることがわかります。

(※上記折れ線グラフ参照)

犬と猫、そして人が共に過ごしやすい社会を作るために私たちができることは

また「犬や猫の習性を知り、適正に飼育する」(犬78.8%/猫79.3%)、「きちんと飼育できる頭数を飼う」(犬78.4%/猫77.8%)も犬、猫共通で上位にみられました。

お散歩も含めた他者への影響も

また寄せられた声では

「犬、猫たちも人と同じ命があること、きちんと家庭で知り、育てていくのが大切なのかと思います」「飼っていても犬の事を知らない人が多い」「周囲の理解も大事だと思う。糞尿問題もある」「ショップやメディアが、動物を飼うメリットばかりを伝えるだけでなく、同時にただ可愛いだけでは一緒に暮らすことができないことをしっかり伝えるべき」などの犬・猫を取り巻く様々な問題意識の声も聞かれました。

最後に、「動物愛護週間」を前に、わたしたち一人ひとりが考えたいことについて野村室長に伺いました。

「不幸な動物を生むかどうかは、人間によって決まります。動物の幸せは人間の責任にかかっていると思います。だからこそ飼うときには、迎え入れる動物がどこでどのような環境で生まれてきたのか、どのような準備をして迎えたらよいか、自分が動物を飼うことは社会的にどのようなつながりがあるのかなど、一歩踏み込んで考えてみてもらえたらと思います。」(野村室長)

犬、猫たちに寄り添い「よりよく生きる」ことを支えるために

また、「愛犬の愛おしさにはかえられないので、一生懸命働いています」という声や、「このコに出会えて良かったと感じた」「とにかくかわいい」といった声が数多く寄せられており、飼い主さんが、日ごろから愛犬・愛猫に愛情をそそぎ、飼うことの責任を持って行動していることがうかがえます。

すでに愛犬・愛猫と共に暮らしている方も、これから暮らしたいと考えている方も、この動物愛護週間は、犬や猫の習性を知り、犬、猫に寄り添った飼い方とはどういうことなのか、飼い主としての責務、他者への配慮を大切にしていくことなどを、今一度考えるきっかけになればと考えます。

いぬ・ねこのきもちWEB MAGAZINEでは、愛犬・愛猫、そして飼い主さんが安心して過ごせるよう、犬、猫の生態や習性、お世話の専門知識などを引き続き分かりやすくお届けしていきます。

取材協力/野村 環さん

環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室 室長

1975年生まれ 1999年、環境庁(当時)に入庁。

環境本省と地方環境事務所で、国立公園の計画・保護管理・施設整備等に従事。

福島地方環境事務所中間貯蔵施設整備推進課長を経て2021年8月から現職。

取材・文/ミノシマタカコ

UP DATE