犬の熱中症は進行が早く、命に関わる危険性のある病気です。この記事では、「愛犬が熱中症かも」と思ったときに注意すべき症状や応急処置・対処法をはじめ、熱中症のリスクや予防・対策について解説。愛犬が熱中症になった飼い主さんの体験談もご紹介します。

こんな症状が見られたら要注意!熱中症のサイン

熱中症は暑さで体温調節機能が破壊される危険な病気

高温多湿の環境下で、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が壊れたりするなどして発症することで起こる、めまいや頭痛、けいれん、意識障害などの症状をまとめて「熱中症」といいます。

犬の熱中症の症状(初期・中期・末期)

程度別 熱中症の症状 | 症状の例 |

|---|

| 軽度 | - 元気がない、ぐったりしている

- 食欲不振

- 呼吸が荒い

- 大量のよだれ

- 体が熱い

- うろうろして落ち着きがない など

|

|---|

| 中度 | - 悪心、嘔吐

- 下痢

- 目や口の中の粘膜が充血している

- 体が震えている

- 意識がなくなる など

|

|---|

| 重度 | - 高体温(40℃以上)

- ふらつき

- ぐったりして起き上がれない

- けいれん

- 意識障害

- 血便・血尿

- 吐血

- 排泄のコントロールができなくなる など

|

|---|

なお、重症の場合は、急性腎不全、播種性血管内凝固、脳障害などが起こるおそれや、それらによる後遺症(慢性腎不全、肝障害、脳障害からの神経症状)のリスクも考えられます。

「熱中症かも!?」と気付いたときの症状は?飼い主さんの体験談

熱中症になるとさまざまな症状があらわれますが、実際に愛犬の熱中症を経験した飼い主さんは、どのような症状がきっかけで異変に気付いたのでしょうか? 犬の熱中症に関するアンケートを実施し、飼い主さんの声を集めました。

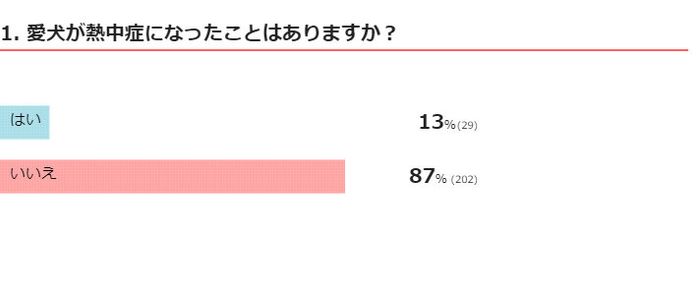

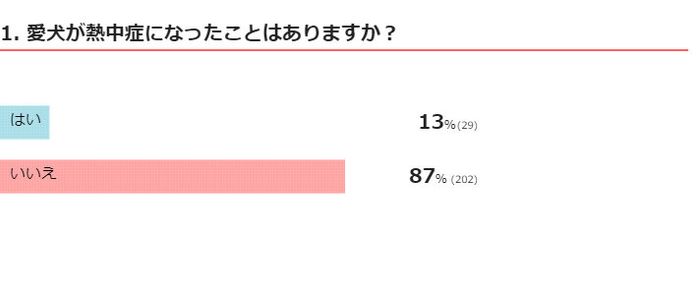

愛犬が熱中症になったことはありますか?

※2021年5月実施「いぬのきもちアプリ」内アンケート調査(回答者数231人)

犬の熱中症に関するアンケート(いぬのきもちWEB MAGAZINE)

※2021年5月実施「いぬのきもちアプリ」内アンケート調査(回答者数231人)

犬の熱中症に関するアンケート(いぬのきもちWEB MAGAZINE)

アンケートでは、およそ10人に1人の飼い主さんが「愛犬が熱中症になったことがある」と回答。愛犬の熱中症は決して他人事ではないことがうかがえます。

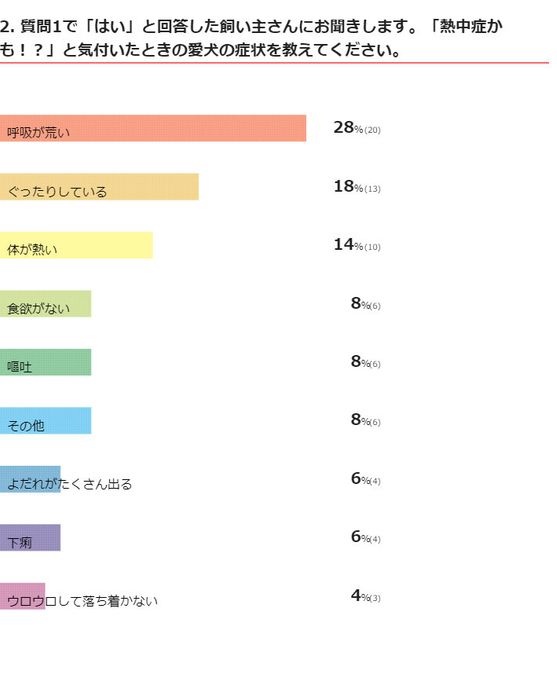

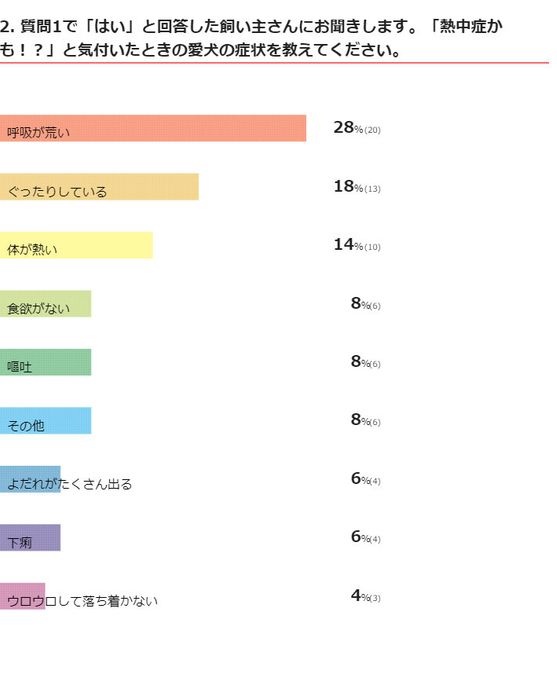

「熱中症かも!?」と気付いたときの症状は?

※2021年5月実施「いぬのきもちアプリ」内アンケート調査(回答者数231人)

犬の熱中症に関するアンケート(いぬのきもちWEB MAGAZINE)

※2021年5月実施「いぬのきもちアプリ」内アンケート調査(回答者数231人)

犬の熱中症に関するアンケート(いぬのきもちWEB MAGAZINE)

もっとも多くの飼い主さんが愛犬の熱中症を疑ったきっかけは「呼吸が荒い」という症状。続いて、「ぐったりしている」や「体が熱い」という声が多いようです。

上記の症状以外に、こんな声も

- 「ブルブル震えていた」

- 「散歩中、左右にフラフラ」

- 「散歩時に木陰で動かなくなった」

- 「鼻が乾いていて疲れた様子だった」など

犬が熱中症になったときの応急処置・対処法

では、愛犬に熱中症のような症状があらわれたときは、どのような応急処置・対処法をとればよいのでしょうか?

応急処置のやり方

- まずは涼しい場所に愛犬を移動させる

- 涼しい場所に移動しても落ち着かない場合は、シャワーやペットボトルなどで水をかけ体を冷やす(※)

- 愛犬の意識がある場合/ない場合で、次のように対処する

※体を冷やすときの注意点

- 保冷剤などを使用する場合は、首・脇・後ろ足の付け根(内股)に当てると効率的

- 氷水などを使用する場合は、体温が38℃を下回らないよう冷やしすぎに注意すること

犬の意識がはっきりしている場合

飲み込みができる場合は、少しずつ水を飲ませてみましょう。ただし、愛犬の状態によっては誤嚥(ごえん)や下痢、嘔吐などの原因にもなります。飲ませるときは少しずつ口に含ませ、飲める状態かどうかを確認してください。

症状が落ち着いても当日中に動物病院へ!

応急処置で状態が回復した場合でも、内臓などにダメージが残っていて、後から症状が悪化することもあります。愛犬の様子が落ち着いた場合でも、必ず当日中に動物病院を受診しましょう。

犬の意識がない場合

保冷材などで体を冷やしながらすぐに近隣の動物病院へ。この場合、処置が早いほど回復率が上がります。受診する際は事前に電話で名前・犬種・症状・到着時間の目安などを伝えておくと、病院側もスムーズに対応でき円滑に治療を受けられるでしょう。

犬が熱中症になる危険性が高い状況・環境

犬は全身が被毛でおおわれているほか、発汗部位は肉球などに限られています。そのため、人のように汗をかいて体表を冷やし、熱を下げることはできません。汗をかくかわりに口を開けて呼吸(パンティング呼吸)し、唾液を蒸発させることにより体にこもった熱を外に逃がして熱を下げています。

パンティング呼吸がうまくいかない以下のような環境では、体内に熱がこもり熱中症を発症するリスクがあるため注意が必要です。

高温、多湿な環境

高温下はもちろん、湿度が高いと唾液が蒸発しづらくパンティング呼吸がうまく機能しないため、熱中症のリスクが上がります。犬は人よりも体高が低く地面に近いので、人が感じるより暑い環境にいることを忘れずに。

屋外飼育

犬舎の中は換気が悪く熱がこもりやすい環境です。避暑できるスペースを用意し、猛暑日には室内に避難させましょう。

空調を使用していない室内や車内

閉め切った空間では、気温も湿度も急上昇します。愛犬を留守番させる際は、必ず冷房をかけて外出しましょう。また、真夏の車内は冷房を切ると、わずか15分で熱中症の危険レベルに達します。「ほんの数分だから」と犬を車内に置いて出るのは絶対にやめましょう。

飼い主さんに聞いた、愛犬が熱中症になったときの状況とは

前述のアンケートで愛犬が熱中症になったときの状況を飼い主さんに聞いたところ、以下のような回答をいただきました。

※2021年5月実施「いぬのきもちアプリ」内アンケート調査(回答者数231人)

- 「散歩中」・「散歩から帰った後」(同意見複数)

- 「車の中」(同意見複数)

- 「屋外で遊ばせていたとき」・「ドッグランで遊んだ後」(同意見複数)

- 「冷房が切れた部屋で」(同意見複数)

- 「季節の変わり目で急に湿度が高くなったとき」・「急に暑くなった日」

- 「夏のカフェのテラス席」・「夏に外出先でキャリーバッグに入っていたとき」

- 「シニアになり歩いたり動いたりするだけで息が上がり、呼吸のしかたで体温を上げてしまい熱中症になった」など

熱中症の危険性が高い犬種・特徴

以下の犬種や特徴をもつ犬は、そうでない犬と比べて熱中症のリスクが高いため、とくに注意が必要です。

短頭種

フレンチ・ブルドッグ、パグ、ペキニーズなどの短頭種は体温調節が苦手なため、熱中症のリスクが高い犬種です。

足の短い犬種

ミニチュア・ダックスフンドやウェルシュ・コーギー・ペンブロークなどは体高がとくに低いため、地面の熱の影響を受けやすいです。

寒冷地原産の犬種

シベリアン・ハスキーなどの寒い地域で暮らしていた犬は、体毛が厚いため身体に熱がこもりやすく、熱中症になりやすいといえます。

大型犬

ラブラドール・レトリーバーなどの大型犬は、肺が大きく熱がこもりやすいため、熱中症のリスクが高いです。

子犬・シニア犬

生理機能が未発達な子犬や体の機能が衰えているシニア犬は、体温調節がうまくできず熱中症になりやすい傾向があります。

肥満の犬

太りぎみの犬は、その体の特徴から体温を外に逃がすのが不得意なため、熱中症のリスクも高めです。

持病がある犬

心臓病、腎臓病、呼吸器系の疾患など、暑さが影響して息が上がったり呼吸が苦しくなったりする病気の犬は、とくに熱中症になりやすく注意が必要です。

ダークな色の被毛をもつ犬

黒色やこげ茶などの暗い色の被毛をもつ犬種は、太陽の熱を集めやすく熱がこもりやすいと考えられます。

犬の熱中症の予防方法と対策に役立つグッズ

熱中症は予防と対策が何よりも肝心です。方法は大きく分けて3つ。どれも重要なことなので必ず守りましょう。

室内にいるときの対策

ふだん室内で過ごす時間や、留守番をさせる際には下記の対策を行いましょう。

- 冷房などを使って室温は26℃、湿度50%程度を目安に保つ

- カーテンなどで遮光する

- 冷却パッドなどを敷き、涼める場所を作る

- 水入れを数か所に置き、常に飲める状態にする

- クレートを直射日光の当たらない涼しい場所に移動させる

散歩に行くときの対策

暑い時期の散歩は、時間帯の工夫やグッズを利用して熱中症対策を。また、体調が悪いときは熱中症リスクも高まるので、無理な運動は避けることも予防策のひとつです。

- 早朝や夜など、日の当たらない時間に行う

- 愛犬が歩く前に地面に触れて温度を確かめる

- クールグッズを使用する

- 適度な休憩、水分補給を心掛ける

- 体調の優れない日の散歩は控える

散歩中の熱中症予防におすすめのグッズ

上記のような首に巻く保冷材や冷却効果のある洋服、手持ちの扇風機など、さまざまな機能をもった犬用のクールグッズを利用するのも一案です。とくに被毛の黒い犬は白色など光を反射する色の服を着せたほうがよいでしょう。

また、凍らせたペットボトルは、冷たい水を飲ませたり身体を冷やしたりするのに効果的です。毎回のお散歩に持参できるよう、冷凍庫で作り置きしておくとよいでしょう。

毛足の長い犬の対策

毛足の長い犬は、暑い時期は適度に短くカットすることにより体に熱がこもりにくくなります。シャンプーなどもしやすくなるので、一度検討してみてもよいかもしれません。

ただし、犬種によっては短く刈った後に毛が伸びなくなることがまれにありますので、獣医師やトリマーに相談してから行いましょう。

熱中症というと「真夏に限られたこと」と捉えがちですが、4~6月の春先から初夏にかけても熱中症になるリスクはあります。これは、体が暑さに慣れていなくて、暑さに耐えられるほどの準備が整っていないことが大きな原因です。

人には快適な温度でも、犬にとっては「暑い」こともありますし、年々平均気温も上がってきています。愛犬を熱中症にさせないように、飼い主さんが十分気を付けるようにしてください。

参考/「いぬのきもち」2017年7月号『サーモグラフィーで見て納得!危険スポット別熱中症リスク対策』

「いぬのきもち」2018年7月号『愛犬が暑い夏を元気に乗り越えるためのヒント満載!データ・図解でわかる熱中症』

「いぬのきもち」2019年月7号『愛犬の年代・体質・生活環境などで熱中症危険度を簡単チェック!熱中症危険レベルを判定します!』

監修/石田陽子先生(石田ようこ犬と猫の歯科クリニック院長)

文/terasato

※一部写真はスマホアプリ「いぬ・ねこのきもち」で投稿されたものです。

※記事と写真に関連性はありませんので予めご了承ください。

「いぬのきもち塾」では、熱中症について楽しく解説しています♪