犬と暮らす

UP DATE

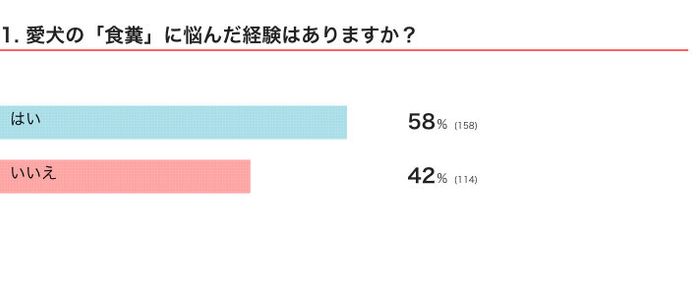

【調査】愛犬の「食糞」に悩んだ飼い主さんは約6割! 犬がウンチを食べてしまう原因、改善策を獣医師が解説

【調査】愛犬の食糞に悩んだことがある?

【体験談】飼い主さんが明かす「愛犬の食糞エピソード」

ケージでウンチをしたときに

- 「1才前。ケージに入っていて糞便をしているのに気づかず、食べていたことがある」

- 「ケージの中で排便をさせていたとき、飼い主が見ていない隙に食べてしまっていたことがあった」

- 「気付いたらケージの中にたくさんの足跡があり、ウンチ臭を放っていたことが衝撃的でした。その後はケージ外にウンチがあったのでペットカメラを設置したところ、、、ウンチをオヤツのように遊びながら食べているシーンが映っておりました」

飼い主さんが不在のときに

- 「いないときにウンチをして、まるで証拠隠滅のようになくなっている」

- 「お留守番中に排泄し食糞をする。家にいたとしても、糞をしたときに部屋にいないと食糞をする傾向がある」

- 「不在時に限って食糞している」

- 「夜中にウンチをしたら必ず食べています」

- 「長い時間お留守番のときにトイレでウンチをしてたみたいで、帰宅後トイレを見たらウンチをした跡だけが残っていた」

散歩中に

- 「散歩中に、匂いを嗅ぎ回って探して食べてしまうこと」

- 「お散歩時に排便したときに、便を取る準備をしている隙にパクっと・・・。毎回ではないですが、最初は慌ててしまいました」

- 「自分のでなく、お散歩中にほかの猫や犬のフンを食べたことがあります」

- 「散歩に行って、臭いによって食べてしまうほかの犬の糞があり、慌てて口からかき出そうとしても、出さないで飲み込んでしまうことがある」

同居犬のウンチを

- 「自分の糞は食べませんが、先に飼っていたコの糞を食べてしまいます」

- 「自分のした糞を食べるほかに、多頭飼いしてるので、ほかのワンコがした分も食糞してしまう」

- 「多頭飼いなのですが、下のコが上のコのウンチを食べてしまい困ってます。上のコがウンチをしにいくと後ろで待機し、床に落ちる前に直食いです」

成長した今でも

- 「チワワの女のコで2才になりますが、子犬のころから食糞がなかなかやめられません。自分のならまだしも、先住犬の兄チワワの分も食糞してしまいます」

- 「10才の今でも、見ていない隙に食べることがあり困っています」

- 「生後1年ぐらいは、散歩中にほかのワンコの糞を食べてました。その後、ほかの犬の糞は食べなくなりましたが、生後2年を間もなく迎える今でも、回数は減りましたが自分の糞は食べます」

- 「家でウンチして、誰も気づかないとすぐ食べます。パピー時期だけかと思ってましたが、現在も食べます。うちのコの場合は、自分のトイレにウンチがあるのが嫌みたいで、食べて片付けてるように感じます。外では食べません」

ほかにも、こんなエピソードが

- 「とにかく自分の糞は食べないと気が済まない。無理矢理片付けようとすると唸って怒る」

- 「隠れてウンチをするようになり、食べてしまいます」

- 「朝ゴハンを食べなかったときなど食べてしまいます」

- 「食が細くゴハンをあまり食べずに、気づいたら糞を食べるように。一度食べたらそれを何度も繰り返すようになった」

- 「ドッグフードは食べないのにウンチは完食する」

- 「愛犬は、膵外分泌不全のため便回数が多く、食糞がある。なかなか治らないです」

- 「かまってほしいときや、ダイエットしていたときに食べたがる」

【体験談】愛犬の食糞を改善できた飼い主さんのエピソード

- 「年齢とともに落ち着きました」

- 「すぐに片付けるようにしたり、ダメって言葉を覚えたらやめるようになりました」

- 「とにかく大袈裟に反応しない、すぐに片付けるを徹底しています」

- 「すぐ片付ける。あとは、スプレーをウンチにかけてました、苦いやつ」

- 「改善できました。散歩での排便後、リードを引き少しワンコと便を離して、慌てず騒がず処理をして、処理中待っていられたことを思いっきり褒めてあげていたら、いつの間にか治っていました」

- 「食糞防止のサプリ」

- 「食糞していたコの食事量を少し増やした。食事量は戻しましたが、現在は食糞していません」

- 「ドライフードからレトルトゴハンに変えたら、食糞しなくなりました。おそらく、ちゃんと消化していなかったと思われます」

- 「嫌なニオイがするスプレーを買ってみたけれど、効果なし。とにかくすぐに取るを徹底。食べそうになるとオヤツをあげて気をそらす。で、自然に治りました」

- 「寝る前、出勤時にゴハンを少し置くようにしたら、以前よりは食糞する回数が減ったような気がします」

- 「改善できました。便が出た瞬間にオヤツをあげたり、朝の間にいっぱいかまってあげたら、食糞が止まりました。よかった…」

【体験談】改善を試みるも、いまだに食糞に悩んでいる飼い主さんのエピソード

- 「獣医さんに相談したところ、成長とともに治まるよとのことだったのですがもう5才...。いつ治るのでしょう?」

- 「いまだに改善されず。ゴハンが合っていない、足りていない可能性もあったので、ゴハンを変えている」

- 「改善できていません。ウンチを出しきったタイミングですぐに名前を呼んで止めています」

- 「トイレの近くにおやつを用意しておき、そちらに気を向かせている間に片付けるが、たまに小さいウンチをパクッと食べられてしまうことがまだある」

- 「改善できません。食糞に効果のあるふりかけ等も試しましたが効果はありませんでした」

- 「改善はできてません。YouTubeとかほかのサイトを見て、ウンチしたときにおやつで気をそらすとかやってますが、私たちがいないときに食糞してしまうので、どうしたらいいか悩んでます」

【獣医師解説】犬が食糞する理由は? 体への影響はある?

いぬのきもち獣医師相談室の白山さとこ先生が解説します。

犬が食糞する原因と、食糞しやすい犬の傾向は?

・栄養が足りていない、空腹感がある

・消化吸収不良、腸管内寄生虫などに感染している

・ストレス、エネルギーの発散不足

・遊びの一環、クセになってしまっている

・飼い主さんの関心を引きたい

食糞しやすい犬には特徴も見られるかと思います。たとえば……

・好奇心旺盛な子犬

・成長期の犬や食欲旺盛な犬

・モノへの執着心が強い犬

などの傾向があるでしょう。

犬がウンチを食べることの体への影響は?

犬の食糞を改善するにはどうしたらいい?

それでも食糞が続く場合には、消化吸収不良や寄生虫などの感染を起こしている可能性もあるので、動物病院で診てもらうようにしましょう。

食糞が癖になっているコの場合、完全にやめさせるのは難しいケースもあります。対策としては、まずはウンチをしたらすぐに片づけることが大切です。

このとき、できるだけ愛犬に見られないように素早く片付けてください。愛犬が食糞しようとしたらオモチャやオヤツなどで気をそらし、その間にウンチを片付けましょう。万が一、犬がウンチを口にしてしまっても大きな声を出したり、追いかけたりすることはしないでください。

犬によっては、フードの変更やサプリメント、ウンチに食糞防止用のスプレーを振りかけてみるなどの対応も効果がある場合があります。また、ストレスやエネルギーの発散不足の可能性もあるので、日頃の遊びや運動の時間がしっかり取れているか見直してみることも大切です。

食糞の原因は、犬や環境によってそれぞれです。なかなか治らない場合には獣医師に相談したうえで、原因を見極めて根気よく取り組んでいくことが必要になります。

いぬのきもちWEB MAGAZINE『愛犬の「食糞」に関するエピソード』

※飼い主さんがご自身の体験を回答したものです。

※写真は「いぬのきもちアプリ」で投稿されたものです

※記事と写真に関連性がない場合もあります。

※記事の内容は2025年3月時点の情報です。

取材・文/柴田おまめ

UP DATE