犬と暮らす

UP DATE

認知症になりやすい犬の傾向とは? 犬の認知症の症状と飼い主ができること

「認知症になりやすい犬の傾向と愛犬のためにできること」について、いぬのきもち獣医師相談室の原駿太朗先生に話を聞きました。

犬の認知症の症状

- 外からの刺激に対しての反応が弱くなる

- 昼夜逆転をしたように夜鳴きを始める

- 決まった場所でのトイレができなくなる

- 徘徊をするようになる

などがあります。

認知症になりやすい犬の傾向

①柴犬などの和犬

②シニア期を迎えた犬

③脳への刺激が少ない犬

- 完全室内飼育である

- 環境内に遊べるものが少ない

- 窓などから外をのぞきづらい

- 一人での留守番が多い

など、脳に対しての刺激が少ない生活習慣のある犬は、認知症になりやすい傾向にあるといえるでしょう。

④小型犬

愛犬が認知症になったとき、飼い主にできること

このため、危ないからといって過度に行動を制限してしまうのではなく、愛犬ができる限りいろいろなチャレンジをさせてあげましょう。

たとえば、子犬の頃に好きだったことやモノがあって、最近離れてしまっているものがあれば改めてやってみるのもよいかもしれないですね。

犬が認知症になる原因は解明されていない

ただ、人と同じように生活をするなかでの脳への刺激が犬の認知症を防ぐ上で重要だといわれているため、シニア犬になっても無理のない範囲でお出かけを楽しんでみるのもよいですね。

犬の認知症は昼夜逆転や夜鳴きなどがみられることもあり、こういった場合は一人で悩まずに獣医師を頼るという方法もあります。参考になさってくださいね。

取材・文/maki

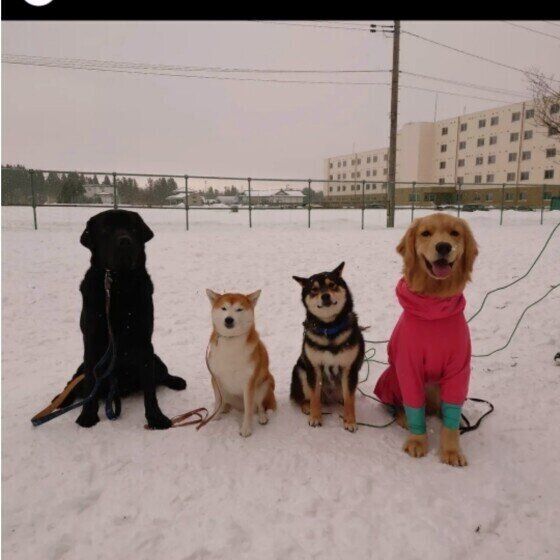

※写真は「いぬのきもちアプリ」で投稿されたものです

※記事と写真に関連性はありませんので予めご了承ください

UP DATE